上学时有哪些极具压迫感的时刻?跟同桌聊得正嗨时他突然开始低头看书、偷吃一口零食扭头看到后门窗户上映着班主任的一张脸……一批“95后”“00后”教师上岗,当他们也开始学着曾经老师的样子说出那句“没带就是没写”,这怎么不算是一种“传承”呢?上学时我们不理解,为什么老师总是对我们严加管教;后来我们意识到,他们陪伴我们的一程,足以改变我们的一生。

9月6日至8日,习近平总书记来到黑龙江省大兴安岭、哈尔滨等地,深入林场、乡村、高校等进行调研,前往灾后恢复重建现场看望慰问受灾群众。 习近平总书记对黑龙江各项工作取得的成绩给予肯定,希望黑龙江以科技创新引领产业全面振兴,当好国家粮食安全“压舱石”,大力发展特色文化旅游,构筑我国向北开放新高地。 总策划:袁炳忠 策划:孙承斌、邹声文 出品:孙志平、刘伟 制片:樊华、熊言豪 统筹:王健、王春雨 编导:吴昊 视频记者:李姝莛、刘春晖、殷家捷、何山、王春雨、唐铁富、强勇、金地、谢剑飞、王鹤、徐凯鑫、黄腾、张涛、张启明、王君宝、戴锦镕 摄影记者:谢环驰、鞠鹏、丁海涛、殷博古 视觉:钱程、殷哲伦 新华社音视频部制作 新华社第一工作室出品

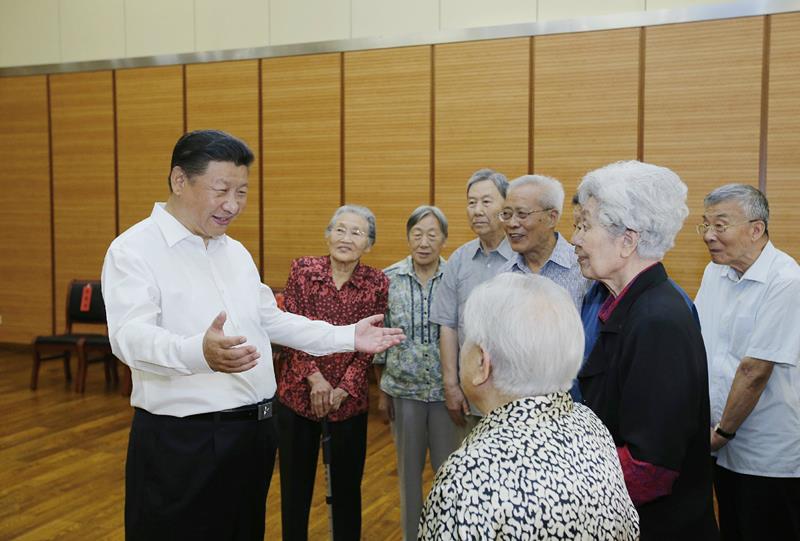

“过几天就是教师节,祝我们哈工程的全体教师,也祝我们全国的教师们,节日愉快!”9月7日,正在黑龙江考察的习近平总书记来到哈尔滨工程大学,了解学校发展历程和为我国国防科技事业作出的贡献,察看教学科研成果展示,并向全校教师、全国广大教师致以节日祝福。尊师重教,是中华民族自古就有的优良传统。党的十八大以来,几乎每逢教师节,全国教师都会收到来自习近平总书记的问候和祝福。一次次走进校园,一场场座谈,一封封回信……习近平总书记对于广大人民教师寄予厚望:“教师要成为大先生,做学生为学、为事、为人的示范,促进学生成长为全面发展的人。”学生成长为全面发展的人,是强国建设的应有之义。从教育大国到教育强国,靠改革创新,也要靠千千万万的教师。国将兴,必贵师而重傅。遇到好老师是人生的幸运“教过我的老师很多,至今我都能记得他们的样子,他们教给我知识、教给我做人的道理,让我受益无穷。”2014年教师节前夕,习近平总书记在同北京师范大学师生代表座谈时,深情回忆自己的老师。其中就包括北京市八一学校的老师们。八一学校位于北京市海淀区,由老一辈革命家聂荣臻元帅亲手创办的荣臻子弟学校发展而来,是一所历史悠久的名校。这里是习近平总书记的母校,他的小学和初中都在这里学习。两年后,在第32个教师节来临之际,习近平总书记回到北京市八一学校,看望慰问师生,与教师学生代表座谈。△2016年9月9日,习近平总书记来到北京市八一学校,看望慰问师生,向全国广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候。座谈会上,八一学校校长说,欢迎首长回到母校。习近平说:“到这儿就没有首长了,都是学生。”重回母校,习近平见到了当年的老师。座谈会前,他同陈仲韩、陈秋影等几位老师一一握手,回忆往事。“看到各位老师精神这么好,我心里特别高兴。”习近平说,“当年老师对我们要求十分严厉,现在回想起来,终生受益。”交谈中,一位老师说:“您给人民带来了幸福。”习近平回答道:“是老师培养了我们。”当年,从八一学校毕业后,习近平来到陕西延安梁家河村插队。同为八一学校学生、和习近平一起在梁家河插队的雷平生回忆道:“近平在窑洞里也几次讲给我听过,陈秋影和齐荣先两位老师都曾多次语重心长地嘱咐近平‘要相信党,要守纪律’。这些提醒和告诫,在当时十分难能可贵。”1999年,已退休的陈秋影笔耕不辍,创作出版了十余万字的童话集。她将自己的新书寄给了习近平。不久,时任福建省委副书记、代省长的习近平就寄来了回信。在信中,习近平深情写道:“老师的恩情我是永远不会忘记的。”路行再远,不忘师恩。承载着传播知识、传播思想、传播真理,塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任,教师是最伟大、最神圣的职业之一。习近平总书记以身垂范,世代传承的师生情成为推动中国教育砥砺前行的温暖力量,为全社会营造出尊师重教的良好风尚。拥有好老师是学校的光荣今年夏天,西安交通大学校长王树国的雨中致辞,打动了许多人。在致辞中,他寄语毕业生要怀揣家国情怀,风雨路上,大胆前行。浓浓的家国情怀,也是西安交通大学一直的坚守。67年前,数千名交通大学师生员工响应党和国家号召,告别繁华的上海,来到古都西安,在一片原野麦田中拉开了扎根西部的序幕。“长安好,建设待支援,十万健儿湖海气,吴侬软语满街喧,何必忆江南!”1957年发表在校刊上的这首《忆江南》,道出了西迁人奉献青春、挥洒汗水的豪情壮志。西迁人的爱国奋斗孕育出了伟大的西迁精神。△2020年4月22日,正在陕西考察的习近平总书记在交大西迁博物馆亲切会见西迁老教授。2020年4月,习近平总书记走进交大西迁博物馆,参观交大西迁的创业历程和辉煌成就展,看望14位西迁老教授。总书记高度赞扬“西迁精神”:“‘西迁精神’的核心是爱国主义,精髓是听党指挥跟党走,与党和国家、与民族和人民同呼吸、共命运,具有深刻现实意义和历史意义。”一所学校所肩负的使命,与祖国的命运紧紧相连。一甲子时光荏苒,先进的教育理念和优秀人才在祖国的西部落地生根、开枝散叶。“西迁时我们还只是二十多岁的年轻助教,当时的老教授们现在都已经长眠在黄土地下。我们能做的就是讲好当年的西迁故事,让更多的年轻人了解交大西迁的点点滴滴。”西迁老教授史维祥回忆说。岁月流逝,无论容颜如何改变,交大人的家国情怀和奉献精神一直没变。△2019年1月17日,习近平总书记来到南开大学,参观了百年校史主题展览,与部分院士、专家和中青年师生代表互动交流。“学校是立德树人的地方。树什么人?这很重要。爱国主义是中华民族的民族心、民族魂。”2019年新年刚过,正在天津考察的习近平总书记走进南开大学。好的学校特色各不相同,但都有一支优秀教师队伍。在南开大学,习近平总书记询问身旁的教师,思想政治课怎么上?学生们感兴趣吗?“要讲得鲜活一些。培养社会主义建设者和接班人,首先要培养学生的爱国情怀。”总书记勉励大家说:“要把学习的具体目标同民族复兴的宏大目标结合起来,为之而奋斗。只有把小我融入大我,才会有海一样的胸怀,山一样的崇高。”涌现好老师是民族的希望8月31日,2023年全国教书育人楷模名单公布。他们有的深耕思政教育、传播党的创新理论,有的矢志科技攻关,取得重大创新成果,有的扎根基层一线、托举学生成才梦想,有的创新教学方法、推动教育高质量发展……这12位全国教书育人楷模是全国教师的榜样,也是万千好老师的缩影。近年来,我们身边的优秀教师不断涌现。从“心有大我、至诚报国”的黄大年到“忘我耕耘、播种未来”的钟扬,从用爱心和智慧点亮万千乡村女孩人生梦的张桂梅到扎根太行山三十余载、“把论文写在大地上”的李保国……他们身上,有着共同特质——“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”。这就是习近平总书记提到的“四有”好老师。做好老师,当大先生。△2022年4月25日,习近平总书记来到中国人民大学,在博物馆门前广场上同老教授、老专家和中青年骨干教师代表亲切交谈。2022年4月25日,习近平总书记在中国人民大学看望了老教授、老专家和中青年骨干教师代表,并同他们亲切交谈。看到老教授、老专家身体健康、精神矍铄,习近平总书记非常高兴:“老教授、老专家们为党的教育事业付出了巨大心血,作出了重要贡献。希望中青年教师向老教授老专家学习,立志成为大先生,在教书育人和科研创新上不断创造新业绩。”坚守三尺讲台、潜心教书育人,是习近平总书记的殷殷嘱托。百年大计,教育为本。教育不仅是匡正个体的标尺,更是奠基国家的坚石。教育大计,教师为本。今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军,广大教师就是打造这支中华民族“梦之队”的筑梦人。今年“六一”国际儿童节到来之际,习近平总书记在北京育英学校考察时强调:“中国特色社会主义教育体系是好的,我国的基础教育在世界上是有优势的,要坚定文化自信,把自己好的东西坚持好,把国外好的东西借鉴好,与时俱进、开放发展,让孩子们有更广阔的眼界、更开阔的思路、更开放的观念,努力培养堪当民族复兴重任、勇于创造世界奇迹的国之栋梁。”△2023年5月31日,正在北京育英学校考察的习近平总书记在教师办公室同教师们亲切交流。在中华民族5000多年文明发展史上,英雄辈出,大师荟萃,都与一代又一代教师的辛勤耕耘是分不开的。在强国建设、民族复兴的道路上,实现教育现代化需要一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍,需要1800多万老师持之以恒的奔赴。一如习近平总书记所说——“一个人遇到好老师是人生的幸运,一个学校拥有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。”《时政微观察》近期内容>>时政微观察丨深深的牵挂时政微观察丨服务开放 共享成果时政微观察丨情系桑梓 以侨为桥时政微观察丨“千年柳杉”生生不息监制丨耿志民制片人丨兴来主编丨宁黎黎执笔丨杨彩云视觉丨江雨航

新华社哈尔滨9月8日电题:“保证受灾群众入冬前能入住”——习近平总书记在黑龙江尚志市看望慰问受灾群众 新华社记者张晓松、林晖 今年入汛以来,京津冀和东北等地先后出现多次强降雨过程,引发洪涝和地质灾害,大量农田和民房被冲毁。 牵挂着灾区群众,9月7日上午,正在黑龙江考察调研的习近平总书记从哈尔滨出发,乘火车、换汽车,来到受灾较重的尚志市老街基乡龙王庙村。 一下车,总书记就沿着田埂土路走进一片稻田,仔细察看农作物受灾情况。 洪水虽已退去,田间仍有明显的过水痕迹,眼前大片水稻倒伏在地,茎秆、稻穗上沾满淤泥。 8月初,连日暴雨导致大泥河龙王庙村段水位突涨,汹涌的洪水漫过河堤、冲向村屯,翻滚着吞噬了沿岸大片农田。 “当时这片都过水了吗?”总书记问道。 “是的,全村约有一半农田受灾。”当地负责同志说。 望向稻田深处,总书记目光凝重。 习近平总书记弯腰掐下一束稻穗,放在手中搓了搓,“都快灌浆了,水给泡了。” 据当地负责同志介绍,受灾后他们及时抢排积水,喷施叶面肥、生长剂等,起到了一定的保收作用。 “这片能保几成收成?”总书记问道。 “受灾较轻的农田能保五成左右。”当地负责同志说。 听说受灾农田除了一些补贴,还有农业保险理赔,目前到位率在60%以上,总书记点头表示肯定。 习近平总书记和党中央始终高度重视防汛救灾工作。早在今年7月初,全国即将进入“七下八上”防汛关键期,习近平总书记就作出重要指示,要求加强统筹协调,强化会商研判,做好监测预警,切实把保障人民生命财产安全放到第一位,努力将各类损失降到最低。 农田旁,是一栋正在重建的灾毁房屋,四面砖墙已经砌了起来,再过几天就可以上梁了。 习近平总书记走进工地,向现场施工人员仔细询问房屋面积、布局、抗震级别等。 在卧室里,总书记指着预留的火炕位置问道:“还有什么别的取暖方式?” “除了炕,还有火墙。” “外墙还要加保温吧?”总书记追问。 “是的,会挂一层保温薄板。” “东北天冷啊,冬天可不能挨冻!”总书记叮嘱当地负责同志,“要保证受灾群众入冬前能入住。” 两个多月来,习近平总书记密切关注全国汛情、时刻牵挂受灾群众的安危冷暖,多次作出重要指示,专门召开相关会议,研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作。 一个个重要部署,一次次关心叮嘱,饱含着“人民至上,生命至上”的深情。 离开工地,总书记沿着村道,步行察看灾毁房屋和基础设施重建修复情况。 这次洪灾中,建在村路旁的杨春贵家也过了水。20多年前盖的房子虽无大碍,但墙体泡损严重,外墙上至今还留着1米多高的水渍。这几天,他正忙着修整房屋。 走进杨春贵家,习近平总书记亲切地说:“来你家看看。” 从外屋转到里屋炕边,总书记把90平方米的房子里里外外仔细看了一遍,只见内墙贴了瓷砖,屋里吊了顶,还安了地热水暖。总书记问道:“预计要花多少钱?” “这么装修一下花了不到6万块钱,政府给补贴一部分,我也趁这个机会把房子收拾一下。”杨春贵说。 聊起这次受灾情况,杨春贵告诉总书记,除了房屋,农田也过了水,好在农技部门及时指导,7天喷了两遍叶面肥,庄稼比刚淹完时强多了,能挽回点损失。 “现在对灾后重建还有什么需求?”总书记关切地问。 “党和政府都给我们想到了,清淤、消毒、灾后补救,想得到想不到的,都做了。现在就希望秋收争取能多收点,后期粮食价格能好,到时能平成本,不赔就行。” 看到灾区群众生活基本恢复正常,灾后重建充满干劲,总书记十分欣慰:“人民群众灾后有不方便的地方,从基本的说起,吃、喝、住、行、就业、教育、医疗防疫等,各级政府都要把这些事一一做好。” 闻讯而来的村民聚集在村道旁,纷纷向总书记问好。 习近平总书记停下脚步,同大家说起此行用意:“今年汛期,河北、北京、天津、东北等地受灾较重,很多群众说从来没遇到过这么大的水。我一直牵挂着受灾地区,这次来黑龙江考察,专程来灾情比较重的尚志市看看。” 深入田间地头、百姓人家的调研,让总书记感受颇深:“刚才到田里看了一眼,损失还是蛮大的,现在要尽可能减少一些损失、挽回一些产量。再一个就是房屋,现在受饿是不会了,挨冻这个问题不能有,在入冬前要把房子建好。” 贴心话语,让在场群众倍感温暖。 “在咱们中国,人民群众遇到困难,还是要发挥社会主义制度优越性,就是一方有难、八方支援,国家全力支持!”

三尺讲台系国运。习近平总书记高度重视教育事业,尊重教师群体。念师恩、颂师情,在我国第三十九个教师节到来之际,重温总书记与教师之间的暖心故事。来源:人民日报、新华社编辑:薄晨棣设计:马婷

9月7日下午,习近平总书记在黑龙江省哈尔滨市主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会并发表重要讲话,强调牢牢把握东北的重要使命,奋力谱写东北全面振兴新篇章。 “北大仓”“共和国长子”……一个个历史称谓,彰显出东北作为我国重要的工业、农业基地,对维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的重要性。 2018年9月,习近平总书记在辽宁沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会,强调以新气象新担当新作为推进东北振兴,着眼“全面振兴、全方位振兴”的目标任务,提出6个方面的明确要求,为新时代东北振兴提供了行动指南。 5年来,东北地区加强农业现代化建设,积极实施创新驱动发展战略,坚持生态保护修复……一系列卓有成效的工作,推动东北地区经济企稳向好,释放振兴发展积极信号。 今年上半年,东北三省实现地区生产总值2.7万亿元,同比增长5.8%。一个个数字,昭示5年来东北全面振兴取得的巨大成效。 ——粮食安全“压舱石”地位更加巩固 “中国粮食!中国饭碗!”2018年9月,在黑龙江双手捧起一碗大米时,习近平总书记的话意味深长。 地域辽阔,耕地肥沃、集中连片,水系发达,这些优越的自然地理条件,让东北地区成为维护国家粮食安全的“压舱石”。5年来,东北地区深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,组织实施黑土地保护工程,持续推进高标准农田建设,牢牢守住耕地红线,推动粮食安全“压舱石”地位不断巩固。 这是国家耐盐碱水稻技术创新中心东北中心绥化试验站培育的水稻(9月3日摄)。新华社记者 魏海 摄 近年来,东北三省粮食产量占全国的1/5以上,商品粮量约占全国的1/4。2022年,东北三省粮食总产量达2866亿斤,占全国21%,大豆产量占全国 50%以上。 ——北方生态安全屏障更加稳固 从山峦叠翠的大小兴安岭,到沃野千里的三江平原,再到波光粼粼的查干湖……丰富的森林资源、面积广阔的草原、众多的江河湖泊以及富集的湿地,让东北成为我国北方重要的生态安全屏障。 “良好生态环境是东北地区经济社会发展的宝贵资源,也是振兴东北的一个优势。”2022年8月,习近平总书记在辽宁考察时深刻指出。 这是近日拍摄的黑龙江大兴安岭地区漠河市漠河林场自然林区。新华社记者 谢环驰 摄 认真践行绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念,东北地区北方生态安全屏障更加牢固。东北三省天然林得到全面有效保护;辽河流域水质达到良好水平;东北虎豹国家公园成为首批5个国家公园之一,虎豹定居数量稳定增加;冰雪旅游、冰雪文化、冰雪装备等产业不断发展壮大,生态优势的“金字招牌”越擦越亮。 ——能源安全支撑作用不断强化 持续加大东北地区油气资源勘探开采,加大能源科技投入,持续推进能源供给革命……5年来,一系列举措让东北地区能源安全支撑作用不断增强。 大庆油田三次采油年产量连续21年超过1000万吨,年产油气当量始终保持在4000万吨以上;大连庄河350兆瓦海上风电场全容量并网发电,成为我国北方单体容量最大、纬度最高的海上风电场;吉林西部“陆上风光三峡”重点能源工程和辽宁海上风电、新型储能等六大千万千瓦级能源基地加快建设,助力实现“双碳”目标。 ——大国重器的产业根基进一步夯实 高档数控机床、新款协作机器人、工业CT……9月1日在沈阳开幕的第21届中国国际装备制造业博览会上,“东北智造”吸引了众多目光。 作为我国重要的老工业基地,东北三省曾占据中国工业的半壁江山。如今,积极实施制造强国战略、创新驱动发展战略,改造升级“老字号”,深度开发“原字号”,培育壮大“新字号”,东北地区装备制造领域重大技术装备自主化成果显著,解决了很多关键技术“卡脖子”问题。 沈鼓集团自主研发我国首台套年产150万吨乙烯装置大型压缩机组;哈电集团研制的百万千瓦水电机组,推动中国水电向世界水电“无人区”迈出坚实步伐……老工业基地正不断焕发新活力。 记者:陈炜伟、严赋憬 视觉|编辑:张爱芳、郝晓静 新华社国内部出品