今年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年。中共中央政治局决定从今年4月开始,在全党自上而下开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。习近平法治思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,人民网·中国共产党新闻网推出学法时习之·学习习近平法治思想系列策划,本篇聚焦“坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”。资料来源:人民日报、《习近平法治思想概论》、《论坚持全面依法治国》编辑:梁秋坪设计:马婷

联播+五年前,习近平总书记在全国宣传思想工作会议上提出了宣传思想工作的“九个坚持”,即“坚持党对意识形态工作的领导权”“坚持思想工作‘两个巩固’的根本任务”“坚持用新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民”“坚持培育和践行社会主义核心价值观”“坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量”“坚持提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力”“坚持以人民为中心的创作导向”“坚持营造风清气正的网络空间”“坚持讲好中国故事、传播好中国声音”。“九个坚持”是做好宣传思想工作的根本遵循,必须长期坚持、不断发展。央视网《联播+》特撷取总书记关于“九个坚持”的重要论述,与您一同学习。

央广网北京10月7日消息(记者刘会民 潘毅)据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道,习近平总书记指出,中国式现代化赋予中华文明以现代力量,中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央总揽全局,把宣传思想文化工作摆在重要位置,指引宣传思想文化事业在举旗定向、正本清源中取得历史性成就、发生历史性变革,在守正创新、开拓进取中展现新气象、迈向新征程。文化是民族生存和发展的重要力量。今年6月,习近平总书记分别考察中国国家版本馆中央总馆和中国历史研究院,并在次日主持召开文化传承发展座谈会,深刻总结党的十八大以来在文化建设中提出的一系列新思想新观点新论断,并强调,这些重要观点是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结,是做好宣传思想文化工作的根本遵循,必须长期坚持贯彻、不断丰富发展。习近平:在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时代新的文化使命。一个民族要走在时代前列,就一刻不能没有理论思维,一刻不能没有正确思想指引。党的十八大以来,习近平总书记多次发表重要讲话、作出重要指示,强调“要加强党对宣传思想工作的全面领导,旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。”随着一项项针对性举措陆续出台,我国意识形态领域形势发生全局性、根本性转变。中央党校(国家行政学院)教授祁述裕:十年来,在以习近平同志为核心的党中央引领推动下,我们坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度,为推进中国式现代化提供了坚实的思想基础和强大的精神力量。2019年8月,习近平总书记在敦煌研究院同有关专家、学者和文化单位代表座谈时指出,今天,我们要铸就中华文化新辉煌,就要以更加博大的胸怀,更加广泛地开展同各国的文化交流,更加积极主动地学习借鉴世界一切优秀文明成果。在习近平总书记关心推动下,北京中轴线、京杭大运河等一大批文化遗产和革命文物保护利用工程深入实施,中国共产党历史展览馆、中国国家版本馆等文化殿堂相继落成……中华文化在创造性转化、创新性发展中迸发出生机与活力。中国国家版本馆馆长刘成勇:我们要深刻把握中国历史发展与中华文明演进主题主线,把中华优秀传统文化和中国精神时代精华贯穿融入到展览工作中,努力在建设社会主义文化强国中作出积极贡献。党的新闻舆论工作,事关全党全国各族人民凝聚力和向心力。2016年,习近平总书记主持党的新闻舆论工作座谈会,提出了新的时代条件下党的新闻舆论工作的职责和使命。新闻媒体竞相发力,记录脱贫攻坚的感人瞬间、勾勒出全面小康的美丽画卷、展现出高质量发展的生动图景,各主流媒体创新方法手段,深度融合发展,在时代变革中“破茧蝶变”。文化兴国运兴,文化强民族强。党的十八大以来,文艺园地百花齐放、硕果累累,《觉醒年代》《跨过鸭绿江》《人世间》等作品兼具历史厚重感和现实关怀,展现波澜壮阔的社会变迁,《党的女儿》《永不消逝的电波》等舞台艺术精品创新形式再现英雄形象,一部部充满力量的文艺作品,奏响一曲曲荡气回肠的时代之声、爱国之声、人民之声。2019年全国两会期间,习近平总书记在看望参加政协会议的文艺界社科界委员时强调,要坚持与时代同步伐。习近平:深刻反映我们这个时代的历史巨变,描绘我们这个时代的精神图谱,为时代画像、为时代立传、为时代明德。面向未来,习近平总书记发出号召,要坚定文化自信、担当使命、奋发有为,共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明。站上新起点,在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下,宣传思想文化战线意气风发、昂首前行,踏上充满光荣和梦想的远征。

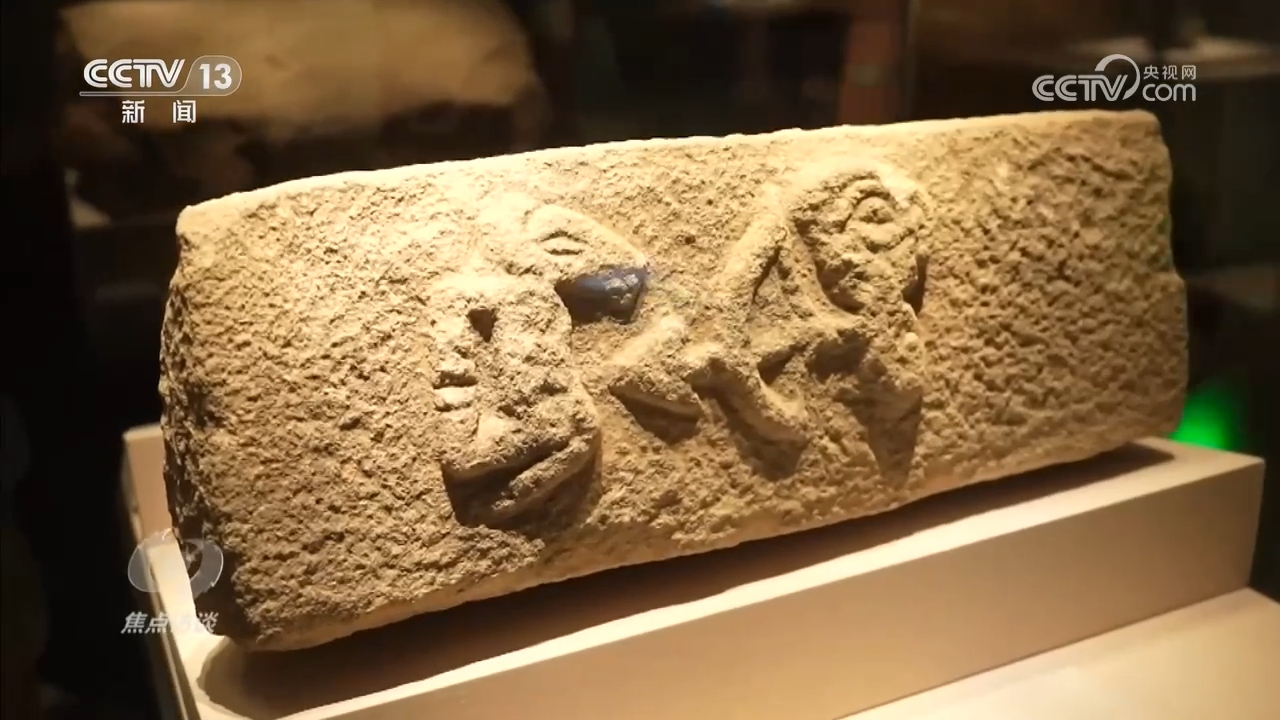

央视网消息(焦点访谈):文化关乎国本、国运。中华优秀传统文化有很多重要元素,共同塑造出中华文明的突出特性,包括突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性和突出的和平性。从今天起,《焦点访谈》推出系列节目《根脉》。何以文明,何以中国?今天,我们从历史中去寻找答案。纵观世界几大原生文明,唯有中华文明延绵不断、薪火相传,直至今日。中华文明的突出特性首先就是突出的连续性。今天,我们就从汉字的发展说起。 自6月份开展以来,成都博物馆的“汉字中国”特展每天都很火爆。被大家围观的国宝是8000年前的龟甲刻符,在上面有一个小小的刻画和甲骨文中的“目”字非常像,这也是国内迄今发现的最早的刻画符号。 龟甲出土于河南省漯河市舞阳县贾湖遗址,当时遗址内发现17例刻在龟甲、骨器上的符号,内容都与占卜相关,被称为贾湖刻符。符号图画为我们揭开了祖先们当时的生活图景。“人射马石雕”出土于陕西榆林神木市石峁遗址,在距今约4000年前,先人们以浮雕的方式成图,一人持弓箭射马,弓、弦、箭一样不少。 四川师范大学文学院教授周及徐:“射箭,拿着弓和箭的样子,就是我们后来的‘射’字,已经有了文字的雏形。甲骨文不是突然就创造出来这么多字,它有一个陆续孕育发展的过程。” 新石器时代的先民们孕育出丰富多样的刻绘符号,到了商代,汉字已走过漫长的“童年时代”,形成了体系完备的甲骨文。 甲骨文最早出土于河南省安阳市的殷墟商代遗址,因其镌刻在龟甲和兽骨上而得名,距今约有3600多年的历史。文字发展到甲骨文时期,表意功能已经非常成熟,在中国文字博物馆中记载“第一次交通事故”的甲骨中,蕴藏的信息量非常丰富。 甲骨文中的“车”字,两个“车轮”看上去对称平衡,“车轮”不停转动,意味着当时的人们已经参悟了机械制造的原理。奔驰的骏马带动车轮快速前进,因而当时的车辆很重要的用途是用于战争和狩猎活动。在甲骨文中就记载了这样一次狩猎场景:商王武丁驾车去猎取犀牛时,马受到了惊吓,现场翻车。 中国文字博物馆讲解员秦颖:“用‘车轮’朝上代表了翻车,车厢朝下的样子。上方‘车’字的‘车轴’,它的右半部分发生了断裂的情况。” 中国考古学会理事长、中国社会科学院学部委员、历史学部主任王巍:“它有丰富的记载功能,商代的甲骨文是非常成熟的文字体系,它的造字方法、会意、形声、指事等,它的造字方法已经非常成熟了。正是因为有汉字,我们可以知道各个时代的政治、经济、文化、社会的记录。” 西周的金文是继甲骨文之后又一套完整的文字系统。 周及徐:“所谓金文的金,指金属,指青铜器,做上文字,我们就把它叫作金文,又叫青铜器铭文。” 成都博物馆展出的史墙盘,是镌刻铭文字数最多的青铜器之一,其制作者是当时一位名叫“墙”的史官,内容主要是周王的功绩和自己家族的历史。 从商代的甲骨文到西周的金文、秦篆、汉隶、行书、魏碑、楷书,我国的文字一直延绵至今。很多字甚至从甲骨文至今3000年,基本形态都未发生根本性变化。东汉时期,纸的发明让汉字的书写有了最好的载体,大量中华民族的历史事件、思想观念、文学作品、工艺技术、风俗习惯被记录和传承下来,形成浩如烟海的文献资料,成为中华文明的文化宝藏。 成都博物馆的“汉字中国”特展上,书法家书写的文学名篇成为最热门的“打卡点”。 成都博物馆策划研究部主任魏敏:“后来书法家和文人在抄录这个文章的过程当中,实际上也是表达个人家国情怀和政治理想的体现。中国的汉字,对于中国人来说,不仅是一种记事的符号,更多的是传递中国人的精神信仰、家国情怀和个人修养。” 在数千年的传承中,汉字也呈现出了旺盛的生命力。随着新观念、新事物的出现,数千年来,汉字的字意不断丰富,字数也在不断增加。从甲骨文中的4000多个单字符号,到汉代《说文解字》中的10000多字,现在的《汉语大字典》收录的单字已经有56000多个。跨越历史长河,汉字始终绵延不断、传承发展,成为世界上唯一没有中断的文字。正是由于这样连续不断的生命力,汉字滋养下的中华文明才源远流长、生生不息。 中华文明5000年渊源流传,一方面,有汉字书面记录下的历史“档案”,另一方面,在民间,很多老的技艺、物件、习俗也在代代流传中,讲述着悠久的中华优秀传统文化故事。 今年59岁的刘兰芳是国家级非遗项目甘肃庆阳香包绣制省级代表性传承人。她和绣娘们正在用最古老的针法——绌绌,绣制一批新设计的造型香包。 国家级非遗项目庆阳香包绣制省级代表性传承人刘兰芳:“这个针法的特点是一根针一根线从头到尾不能断头,要一次完成,而且左右对称、上下对称,我们祖祖辈辈传承到今天。” 香包也叫香囊,制作和佩戴香包的习俗在我国由来已久。相传庆阳是中医药祖岐伯的故里,4000多年前,为了防疫驱瘟、对抗蛇毒,岐伯将多种草药研制成细末,放入药袋,百姓通过口鼻吸入体内,以达到避秽浊、御疾病的功效。但药袋做成可以随身佩戴的香包,除了传统中医“衣冠疗法”的影响,与当时农耕文明迅速发展、桑蚕业起源也密不可分。 陇东学院文学与历史文化学院教授齐社祥:“《豳风·七月》是我国现存最早的、篇幅最长的农业史诗,这首诗完整记述了3700年前庆阳社会的基本面貌。它所记载的女人们提着深筐,沿着田间小路去采柔嫩桑叶,非常生动详细。” 陇东民歌《绣荷包》在庆阳的绣娘们中间广为流传。4000年前男耕女织的农耕生活中,刺绣成为最重要的“女红”技能之一。妇女们把花鸟鱼虫等鲜活的生活素材绣在荷包上,然后把药袋装入其中,佩戴到家人身上。 香包在历史长河中延续,随后最有名的记录者是战国时期的屈原,在他的名篇《离骚》中有“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”的名句,其中,辟芷、秋兰都是香草,说明这时的香包已经有了“香”味。再接下来的两汉、唐宋时期,经济繁荣,古人开始追求生活品质。由于可以随身佩戴,取其芬芳,并作为装饰,当时,香包成了紧俏的商品,佩戴香包、香囊也成为一种“时尚”。 2001年出土的千岁香包,让我们看到了宋代时香包的样子。香包由于大多随身携带,还曾被视为定情之物,男女相送,互表心意。就这样,在数千年的延续中,防疫品、装饰品、爱情的信物,香包、香囊被赋予了越来越丰富的功能和情感。特别是在端午节这个传统节日,制作和佩戴香囊,已经成为我国最重要的民俗之一。 如今,香包绣制已经成为国家级非物质文化遗产。在传承发展中,现在的香包造型更多样、材质更丰富,填充物类别更多,使用场合也更多元,但其中蕴含的驱邪纳福、吉祥平安之意,却从古至今连续不断。 刘兰芳:“最大的特点,它都是吉祥的,有形必有意,有意必吉祥。它没有忧伤和悲观,是每个人对美好生活的追求和向往,是每一个人的精神图腾。” 王巍:“中华文明延续至今没有中断,这是中华文明最突出的特性。总书记有一句话叫知古鉴今,我们研究过去,是为了知道我们的文明是从哪里来,为当今和今后更好走好自己的路提供借鉴,增强文化自信,为中华民族现代文明建设提供源源不断的精神动力。” “如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明。这充分证明了中华文明具有自我发展、回应挑战、开创新局的文化主体性与旺盛生命力,也决定了中华民族必然要走自己的路。有文化自信的民族,才能立得住、站得稳、行得远。中华文明绵绵数千年,迭遭忧患而经久不衰,这正是我们自信的底气。

塞尔维亚首都贝尔格莱德往东南40多公里,在多瑙河与摩拉瓦河的汇流处,有个人口10多万的小城——斯梅代雷沃。一座百年钢厂的重生,让这座小城重绽魅力。成立于1913年的斯梅代雷沃钢厂,鼎盛时期曾贡献了斯梅代雷沃市40%的财政收入,被誉为“塞尔维亚的骄傲”。后因市场竞争加剧、经营不善,百年钢厂连年亏损,处于破产边缘。2016年4月,中国河钢集团响应共建“一带一路”倡议,出资4600万欧元成立河钢集团塞尔维亚钢铁公司。就在河钢塞钢成立刚刚两个月的时候,2016年6月19日,这家百年钢厂迎来一位重要的客人。钢厂的工人、家属还有斯梅代雷沃居民数千人,聚集在厂区欢迎中国国家主席习近平。在这里,习近平主席收到了钢厂工人为他亲手制作的礼物——斯梅代雷沃钢厂剪影纪念牌。这块由钢铁锻造的纪念牌,已成为中塞友谊的见证,也铭刻了共建“一带一路”倡议下百年钢厂重现活力的故事。系列时政微纪录《从“大写意”到“工笔画”》第一集《哈萨克斯坦“出海”》>>点击查看第二集《希瓦古城重生记》>>点击查看总监制丨李挺监制丨钱蔚 王姗姗总制片人丨耿志民总编导丨彭裔然 杜晓东本集编导丨张阳策划组丨兴来 吴璇 马紫雯 张亚楠记者丨田宇 张颖 赵洪超 赵芃 罗琦剪辑丨张阳 王祎艇 秦世存配音丨王帅天摄像丨张世伟 任少雄视效导演丨高凌潇音乐编辑丨王安然 袁凯程作曲丨程池调色丨魏欢制片主任丨杨波 崔钰林节目统筹丨郭优玥 刘霄 遇剑 金伊结制作统筹丨白河山 夏清技术监制丨肖泉 顾宇视觉设计丨张霄鹤 张激光 任民 林晓鹏 周文磊包装丨梁烨 王雅琪 崔凯 冯坤翻译丨王雄协助拍摄丨总台欧拉中心塞尔维亚语部 总台欧洲总站 中央礼品文物管理中心素材支持丨河钢集团 河钢集团塞尔维亚钢铁公司

习近平:作为山海相连、人文相亲的命运共同体,我们要以体育促和平,坚持与邻为善和互利共赢,抵制冷战思维和阵营对抗,将亚洲打造成世界和平的稳定锚。这段话出自2023年9月23日习近平主席在杭州第十九届亚洲运动会开幕式欢迎宴会上的致辞。体育是超越国界的“通用语言”,是增进人民友谊的纽带。亚运会自1951年首次举办至今,已走过70余年的不平凡历程,承载着亚洲人民对和平、团结、包容的美好向往。和平是发展的前提。亚洲占全球陆地总面积三分之一、全球总人数三分之二、经济总量接近全球一半,亚洲地区局势稳定、经济持续增长,对于稳定全球政治经济整体格局有着举足轻重的影响,堪称世界和平的“稳定锚”、世界经济的“发动机”。据国际货币基金组织预计,亚洲地区今年对全球经济增长的贡献率将超过70%。在近年来全球经济增长放缓的情况下,亚太地区仍充满活力,正是得益于总体保持稳定。亚洲地域辽阔,文明多元化特点突出。在世界百年变局加速演进的时代背景下,作为亚运史上规模最大、项目最多、覆盖面最广的一届,杭州亚运会秉承以团结促和平、促发展的宗旨,搭建起了增进亚洲各国各地区民心相通、增进友谊的重要桥梁。从2022年10月至2023年6月,传递团结、友爱、协作精神的“迎杭州亚运会趣味跑”活动从柬埔寨金边出发,一路经过亚洲多个国家和地区,吸引近万人参与;开幕式上,当叙利亚代表团8名运动员亮相时,全场观众爆发出的掌声与欢呼声更是直接代表了人们对和平的呼唤。杭州亚运会再一次让我们看到,和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。以体育为桥,聚亚洲之力,筑未来之路。今天,第十九届杭州亚运会已接近尾声。人们欣喜地看到,来自亚洲45个国家和地区的1.2万余名运动员在这场体育盛会的赛场内外,增进友谊、传递善意,促进民相亲、国相交,取得了比赛事成绩更有意义的收获。我们期待,这份“和平之约”能够被运动员们带回他们的祖国和家乡,融入到他们的工作与生活中,在未来始终坚守这份尊重对手、尊重不同文化、合作共赢、不断超越的体育精神,共同为世界和平与发展注入更多确定性和正能量。本期解读:姜葳 央广网评论员

今年是毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持和发展“枫桥经验”20周年。9月20日下午,习近平总书记来到“枫桥经验”发源地参观枫桥经验陈列馆,了解新时代“枫桥经验”的生动实践,强调要坚持好、发展好新时代“枫桥经验”。党的十八大以来,习近平总书记多次对坚持和发展“枫桥经验”作出重要指示,为做好群众工作指明了方向、提供了遵循。今天,党建网梳理了习近平总书记的部分相关重要论述,邀您一起学习领会。紧紧扭住做好群众工作这条主线 50年前,浙江枫桥干部群众创造了“依靠群众就地化解矛盾”的“枫桥经验”,并根据形势变化不断赋予其新的内涵,成为全国政法综治战线的一面旗帜。浙江省各级党委和政府高度重视学习推广“枫桥经验”,紧紧扭住做好群众工作这条主线,为经济社会发展提供了重要保障。 ——2013年10月,习近平就创新群众工作方法作出重要指示 要坚持打防结合、整体防控,专群结合、群防群治,把“枫桥经验”坚持好、发展好,把党的群众路线坚持好、贯彻好,充分发动群众、组织群众、依靠群众,推进基层社会治理创新,努力建设更高水平的平安中国。 ——2019年5月7日至8日,习近平在全国公安工作会议上的讲话 建强基层党组织,实现基层党组织全覆盖,解决一些基层党组织软弱涣散问题。优化向重点乡村选派第一书记和工作队制度,把驻村工作队派下去,把当地干部培养起来。坚持和发展新时代“枫桥经验”,把准群众诉求,及时解决基层群众的困难和矛盾。 ——2023年8月26日,习近平在听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报时的讲话健全共建共治共享的社会治理制度 完善社会治理体系。健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能。在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”,完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制,加强和改进人民信访工作,畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道,完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台,健全城乡社区治理体系,及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。 ——2022年10月16日,习近平在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 要坚持和发展新时代“枫桥经验”,完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制,及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。要紧紧抓住人民群众急难愁盼问题,采取更多惠民生、暖民心举措,健全基本公共服务体系,着力做好重点群体就业帮扶、收入分配调节、健全社会保障体系、强化“一老一幼”服务等工作。 ——2023年3月5日,习近平在参加江苏代表团审议时强调 要坚持好、发展好新时代“枫桥经验”,坚持党的群众路线,正确处理人民内部矛盾,紧紧依靠人民群众,把问题解决在基层、化解在萌芽状态。 ——2023年9月20日至21日,习近平在浙江考察时的讲话贯彻好党的群众路线,坚持社会治理为了人民 要贯彻好党的群众路线,坚持社会治理为了人民,善于把党的优良传统和新技术新手段结合起来,创新组织群众、发动群众的机制,创新为民谋利、为民办事、为民解忧的机制,让群众的聪明才智成为社会治理创新的不竭源泉。要加大关系群众切身利益的重点领域执法司法力度,让天更蓝、水更清、空气更清新、食品更安全、交通更顺畅、社会更和谐有序。 ——2019年1月15日至16日,习近平在中央政法工作会议上的讲话 要推动更多法治力量向引导和疏导端用力,完善预防性法律制度,坚持和发展新时代“枫桥经验”,完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制,更加重视基层基础工作,充分发挥共建共治共享在基层的作用,推进市域社会治理现代化,促进社会和谐稳定。 ——2020年11月16日,习近平在中央全面依法治国工作会议上的讲话 要坚持和发展新时代“枫桥经验”、“浦江经验”,完善社会治理体系,健全城乡基层治理体系和乡村治理协同推进机制,推进社会治理数字化。要推进应急管理体系和能力现代化,深入开展安全生产专项整治,坚决防范重特大安全事故发生。 ——2023年7月5日至7日,习近平在江苏考察时强调

央视网消息(新闻联播):一个民族的复兴需要强大的物质力量,也需要强大的精神力量。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央总揽全局,把宣传思想文化工作摆在重要位置,指引宣传思想文化事业在举旗定向、正本清源中取得历史性成就、发生历史性变革,在守正创新、开拓进取中展现新气象、迈向新征程。 文明生生不息,思想与时俱进。 2023年6月,习近平总书记分别考察中国国家版本馆中央总馆和中国历史研究院、主持召开文化传承发展座谈会,深刻总结党的十八大以来在文化建设中提出的一系列新思想新观点新论断。这是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结,为做好宣传思想文化工作指明了前进方向、提供了根本遵循。 十年前,党的十八大后首次全国宣传思想工作会议召开,习近平总书记发表重要讲话,指出意识形态工作是党的一项极端重要的工作,是为国家立心、为民族立魂的工作,并作出“两个巩固”的重要论述。 从全国宣传思想工作会议,到文艺工作座谈会、党的新闻舆论工作座谈会、网络安全和信息化工作座谈会、哲学社会科学工作座谈会、全国高校思想政治工作会议,再到中国文联、中国作协代表大会,习近平总书记多次发表重要讲话、作出重要指示,强调“要加强党对宣传思想工作的全面领导,旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。” 文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。 “坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”,在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中,习近平总书记正式提出“两个结合”重大论断,“两个结合”先后写入《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》和党的二十大报告。在文化传承发展座谈会上,习近平总书记对“两个结合”特别是“第二个结合”作了全面系统深入阐述,并以“连续性、创新性、统一性、包容性、和平性”深刻总结中华文明的五个突出特性,指出文化自信就来自我们的文化主体性。 在习近平总书记关心推动下,北京中轴线、京杭大运河等一大批文化遗产和革命文物保护利用工程深入实施,中华文化在创造性转化、创新性发展中迸发出生机与活力。 以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观,凝聚共识、汇聚力量。 党的十八大以来,《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》等一系列文件相继印发,设立烈士纪念日,颁授“七一勋章”“共和国勋章”,建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度,敬仰英雄、学习英雄、争做英雄,一座座精神丰碑,为中国式现代化提供坚实支撑。 党的新闻舆论工作,事关全党全国各族人民凝聚力和向心力。2016年,习近平总书记主持党的新闻舆论工作座谈会,提出了新的时代条件下党的新闻舆论工作的职责和使命。新闻媒体竞相发力,记录脱贫攻坚的感人瞬间、勾勒出全面小康的美丽画卷、展现出高质量发展的生动图景,各主流媒体创新方法手段,深度融合发展,在时代变革中“破茧蝶变”。《必由之路》《摆脱贫困》《我们走在大路上》等一件件精品力作高唱盛世凯歌、汇聚奋进伟力,新时代文明实践中心、县级融媒体中心等新载体新阵地助力党的创新理论不断深入基层。从中国网络文明大会、中国互联网大会,到开展“净网”“清朗”治理行动,网络健康文化加速培育,不断汇聚向上向善的力量。 发展社会主义先进文化、广泛凝聚人民精神力量。党的十八大以来,文化惠民工程深入实施,文化旅游深度融合,文化产业快速发展,文艺园地百花齐放、硕果累累。《觉醒年代》《跨过鸭绿江》《人世间》等作品兼具历史厚重感和现实关怀,展现波澜壮阔的社会变迁,《党的女儿》《永不消逝的电波》等舞台艺术精品创新形式再现英雄形象,一部部充满力量的文艺作品,奏响一曲曲荡气回肠的时代之声、爱国之声、人民之声。 讲好中国故事,国家文化软实力和中华文化影响力日益提高。北京冬奥会、成都大运会、杭州亚运会惊艳世界,向全球展现中华文化兼纳百川、包容四海的雍容气度。中非合作论坛、亚洲文明对话大会、中国共产党与世界政党高层对话会、北京文化论坛等一系列主场外交活动向世界讲述中国故事、介绍中国经验。一个日新月异的中国正以开放包容的胸怀、守正创新的精神,扎根于中华大地、展现在世界面前。 面向未来,习近平总书记发出号召,要坚定文化自信、担当使命、奋发有为,共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明。 站上新起点,在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下,宣传思想文化战线意气风发、昂首前行,踏上充满光荣和梦想的远征。

蜀地眉山,东坡故里,百年银杏、千年黄葛,生机盎然。踏入祠内,红墙环抱、碧水萦绕、翠竹掩映,此地名曰“三苏祠”。 三苏祠是北宋年间的文学家苏洵、苏轼、苏辙父子三人的故居,整个祠堂坐落在一个三面环水的半岛上,“三分水,两分竹”,有“祠在水中央”一说。 2022年6月8日,习近平总书记来到四川省眉山市三苏祠,了解当地保护历史文化遗产等情况。实地考察,总书记更有感触:“一滴水可以见太阳,一个三苏祠可以看出我们中华文化的博大精深。我们说要坚定文化自信,中国有‘三苏’,这就是一个重要例证。” 穿越千年,百亩古祠缘何能够映照中华文化?先贤智慧怎样启迪新时代的哲思?跟随总书记的脚步,我们一同走进三苏祠,感悟三苏文化焕发的强大生命力。 总策划:刘健 策划:李拯宇 出品:孙志平 制片:樊华 统筹:秦大军 主编:刘佩 编导:周梦蝶 记者:龙泠宇、胥冰洁、童芳、邢拓、王亦民(实习) 报道员:吴伟 配音:王帅龙 新华社音视频部制作 新华通讯社出品【责任编辑:王雪 】